展示室が1室のため常設展示ではなく、年3回の展示替により様々な資料をご覧いただけるよう努めています。

現在の展示

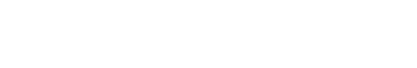

芸術と相撲

| 展示期間 | 令和8年(2026)1月11日(日)~4月14日(火) (前期:1月11日~2月16日、後期:2月19日~4月14日) |

|---|---|

| 開館時間 | 本場所中(1月11日~25日) 12時30分~16時 本場所以外 10時~16時30分(最終入館16時) |

展示解説のお知らせ

2月3日(火)・3月24日(火)/各日14:00~(30分程度)予約不要、相撲博物館展示室内にお集まりください。

※開館日や時間、会期を変更する場合がございます。必ず公式HPでスケジュールをご確認ください。

※大相撲本場所および引退相撲等の開催日については入場券が必要です。

※前後期で一部展示替えを実施します。

※クリックすると別ウィンドウで開きます

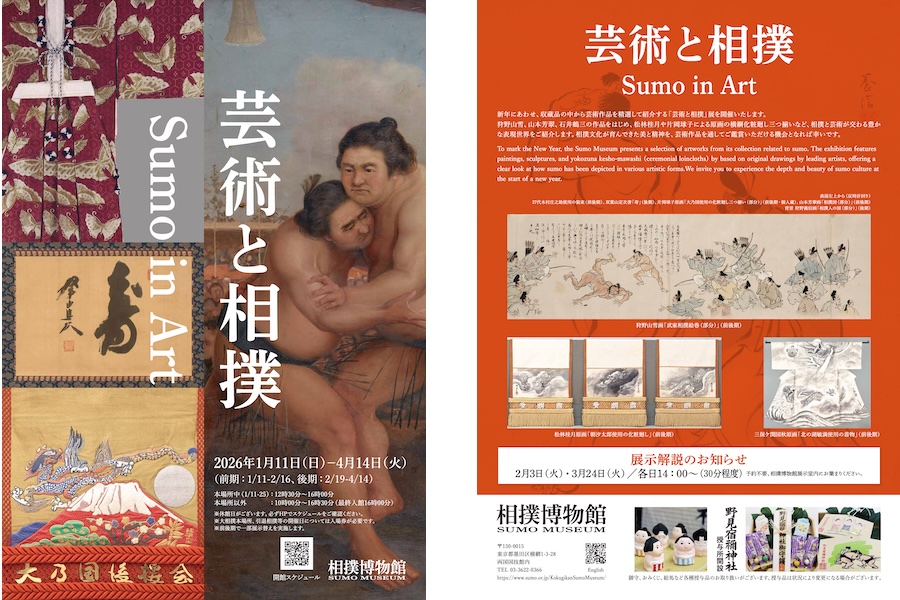

新年にあわせ、収蔵品の中から芸術作品を精選して紹介する「芸術と相撲」を開催いたします。

狩野山雪、山本芳翠、石井鶴三の作品をはじめ、松林桂月や片岡球子による原画の横綱化粧廻し三つ揃いなど、相撲と芸術が交わる豊かな表現世界をご紹介します。相撲文化が育んできた美と精神を、芸術作品を通してご鑑賞いただける機会となれば幸いです。

また近年新たに収蔵した資料、ロンドン公演の様子もご紹介いたします。

|

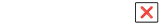

| 1 武家相撲絵巻(部分) 狩野山雪 画 江戸時代前期 ※前後期展示 |

| 平安初期の皇位継承の逸話と伝わる伴能雄(善男)と紀名虎による相撲、平安末期の巻き狩りで行われた河津三郎祐泰と俣野五郎景久による相撲が描かれている。 |

|

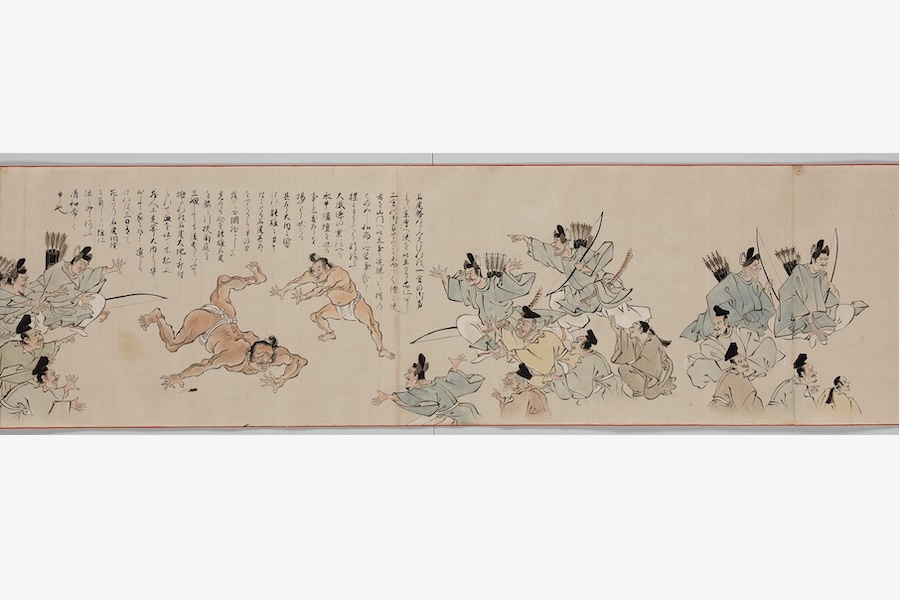

| 2 相撲図 山本芳翠 画 明治時代 ※前後期展示 |

| 山本芳翠(1850~1906)は、明治時代に活躍した日本洋画界の先駆者。1884年(明治17)の天覧相撲で大熱戦を繰り広げて評判となった、梅ケ谷(初代)と大達の取組を描いた作品である。 |

|

| 3 北の湖敏満の着物 三保ケ関国秋 画 ※前後期展示 |

| 北の湖が師匠・三保ケ関(大関・増位山)から贈られた。三保ケ関は北の湖や増位山(長男)・北天佑の両大関をはじめ多くの関取を育て、趣味の絵も二科展に入選する腕前だった。 |