過去の展示

しこ名考

| 展示期間 | 平成27年(2015)2月17日(火)~4月17日(金) |

|---|

大相撲の力士はしこ名を名乗ります。しこ名は、もともと「醜名(しこな)」と書き、自らを卑下して謙遜するために名乗るもので、古くは強い人のことも表したといわれています。遠藤のように本名の場合もありますが、郷土の山や海にちなんだり、「龍」や「鵬」など力がありそうな伝説の動物にあやかったり、師匠や親がかつて名乗っていたしこ名を受け継ぐこともあります。しこ名には力士への期待が込められているのです。佐渡ケ嶽部屋は「琴」、片男波部屋は「玉」と、その部屋にちなんだ字を冠することもよくあります。

この展覧会ではしこ名に注目します。「柏戸」や「朝潮」など、江戸時代や明治時代から受け継がれてきた伝統のあるしこ名を中心に構成するとともに、珍名といわれるしこ名のいくつかを紹介いたします。

|

| 1 46代横綱朝潮太郎使用の化粧廻し (三つ揃) |

| 朝潮(汐)太郎は、高砂部屋に伝わるしこ名。朝潮を名乗った5人の力士は全て大関以上に昇進している。 |

|

| 2 増位山大志郎使用の化粧廻し |

| 増位山は兵庫県姫路市にあり、姫路藩の抱え力士だった14代横綱境川がかつて名乗った。姫路出身の増位山大志郎がしこ名とし、現在歌手として活躍している息子に受け継がれた。 |

|

| 3 高見山大五郎化粧廻し姿 国輝画 |

| 高砂部屋を創設。高見山や朝潮、小錦などが部屋伝統のしこ名として今に伝わる。 |

|

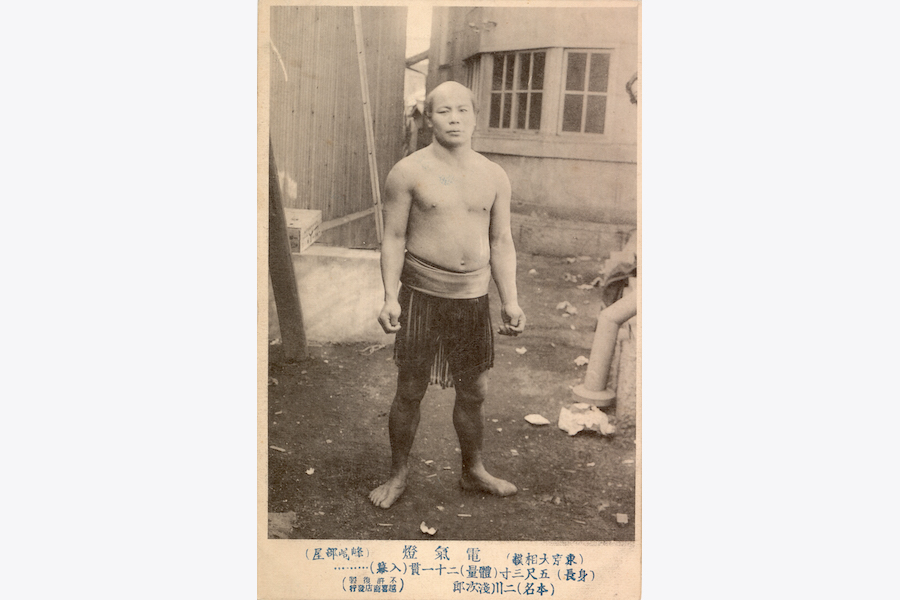

| 4 電気燈光之介 |

| 頭にちなんでつけたしこ名。石頭でも有名で、しょっきりが評判だった。 |

| このほかに、逆鉾与治郎使用の弓、「爛漫」(二代梅ケ谷藤太郎書)、大阪相撲明治27年4月番付など95点を展示いたします。 |